為進一步優化中央生態環境資金項目儲備工作,切實為深入打好污染防治攻堅戰、推進美麗中國建設提供精準支撐,不斷提升資金使用效益,特制定本指南。本章將重點闡述水污染防治項目儲備庫的入庫要求。

一、總體要求

申報項目內容與黨中央、國務院決策部署、生態環境保護規劃、流域水生態環境保護規劃等重點任務相銜接,以水生態環境質量改善為核心,統籌水資源、水環境、水生態治理,推動重要江河湖庫生態保護治理,聚焦重大生態環境問題,鞏固深化碧水保衛戰成果,全面推進美麗河湖保護與建設。

二、項目儲備原則

一是問題導向。以解決突出水生態環境問題為導向,項目實施對污染物減排、提升生態環境自凈能力、改善水生態環境質量有直接貢獻。

二是合理可行。項目技術路線先進、科學、可行,項目工藝因地制宜,核心技術成熟,符合國家宏觀政策及相關法律、行政法規,鼓勵新技術示范工程。滿足土地審批、防洪評價等項目建設要求,具備實施條件。有明確的運維主體及長效管護機制,能夠保障項目持續穩定運行。

三是績效明確。申報項目績效應明確具體,可監測、可評價、可考核。本著最大程度發揮資金環境效益的原則,合理測算項目投資規模,優先支持投資少、環境績效高的項目。

四是成熟度高。項目前期工作基礎扎實,可行性論證充分,項目成熟度達到可研(工程類)或實施方案(非工程類)及以上批復程度,滿足開工基本要求。

三、入庫范圍及項目類型

水污染防治項目儲備庫入庫范圍包括集中式飲用水水源地保護、流域水污染治理、流域水生態保護修復、地下水生態環境保護、水生態環境監管能力建設、水污染防治新技術示范工程、流域生態補償獎勵資金統籌支持項目等。

(一)集中式飲用水水源地保護

以飲用水水源地水質安全保障和風險防控為目標,推動集中式飲用水水源保護工程建設,持續鞏固提升飲用水水源地規范化建設水平。1.保護區隔離防護設施建設。根據水源地規范化建設要求,對集中式飲用水水源一級保護區開展隔離防護設施建設、標識牌設立等。2.保護區環境問題整治與生態修復。主要包括一、二級水源保護區內原住居民生活污水收集處理,如污水管網建設,小型濕地、一體化污水處理站、氧化塘等分散式污水處理設施建設;用于控制面源污染的生態溝渠、生態緩沖帶建設;保護區內排污口清理;針對保護區內生態受損區域的生態修復等。

3.水源地風險源應急防護。在水源地高風險區域,如交通穿越道路、橋梁,交通事故多發路段及重點風險源附近等,建設防撞護欄、導流渠、應急池、攔污壩等。

4.湖庫型水源地富營養化與水華防治。主要包括水華監控與預警項目,富營養水源地的水華防治或應急打撈控制等。

(二)流域水污染治理

以推動流域水生態環境質量改善為目標,強化截污治污和流域綜合整治,實施工業廢水深度治理及資源化利用、入河排污口整治及規范化建設、城鎮污水水質凈化及資源化利用、縣城黑臭水體整治等項目,進一步鞏固提升工業、城鄉各類污染源減排成效。

1.工業廢水深度治理及資源化利用。根據當地水環境質量改善和水環境風險防范需要,對已實現達標排放的省級及以上工業園區支持開展污水深度治理及資源化利用工程,具體包括:工業園區污水深度處理設施升級改造工程及必要的配套管網建設改造、污水資源化利用工程等。對現有工業廢水與生活污水合流制的省級及以上工業園區,經排查評估后認定為不能依托城鎮污水集中處理設施處理的工業園區廢水,支持開展管網分流改造、工業園區污水集中處理設施建設等。

2.入河排污口整治及規范化建設。對予以保留的入河排污口支持開展規范化建設,包括:設立標識牌、規范設置監測采樣點、設置必要的檢查井、安裝必要的水質流量在線監測系統及視頻監控系統等,并實現聯網在線監控。對排水水質不能滿足管理要求的相關排污口,支持開展截污管線鋪設、私搭亂建支線拆除、錯接漏接管網完善等排污通道整治;破損口門修復、潮位線以下口門改造、排污口取締及清理合并等排污口門整治;必要的污水收集處理設施建設及提標改造、農田退水污染治理、規模以下畜禽養殖污染治理、規模以下水產養殖污染治理等。

3.城鎮污水水質凈化及資源化利用。在城鎮污水處理廠排污口下游、河流入湖(海)口等關鍵節點,因地制宜建設水質凈化工程,對污水廠處理達標后的尾水或河(湖)水進一步凈化,滿足再生利用水質要求后,作為區域內生態、生產或生活用水。支持內容包括水質凈化工程,污水資源化利用設施及必要的管網建設等。

4.縣城黑臭水體整治。對納入國家縣城黑臭水體治理監管清單范圍內水體,支持以消除黑臭水體、改善水環境質量為目標,開展縣城黑臭水體綜合整治。支持內容包括:污水處理廠及污水收集管網建設(處理能力缺口和管網空白區建設)、管網排查修復(排查、混錯接改造、更新、破損修復改造)、管網雨污分流改造、水體生態修復等。

(三)流域水生態保護修復

以改善河湖水生態環境、提升河湖生態系統健康水平為目標,實施河湖生態緩沖帶與水域水生植被保護修復項目,促進流域水生態保護修復。

河湖生態緩沖帶與水域水生植被保護修復。以凈化水質、攔截減少入河湖污染物,提高河湖緩沖帶生物多樣性為目的,因地制宜劃定河湖緩沖帶范圍,支持緩沖帶內受損區域實施生態保護修復,不降低河湖自然岸線率。項目內容應明確緩沖帶范圍、所屬水體水質水位基本情況、緩沖帶類型和土地利用情況、入河湖污染物主要來源(時間分布、污染物種類、濃度范圍)、主要生態環境問題、擬修復區域范圍、預期修復效果、長期管控措施等信息。生態修復應遵循自然恢復為主、因地因時制宜、分區分類施策的原則。以提升河湖生態系統健康水平為目的,在水生植被退化嚴重的重點河湖,經充分評估后,因地制宜實施必要的河湖水域水生植被恢復試點項目。項目實施應保持河湖自然屬性和天然形態,以自然恢復為主,土著物種優先。

(四)地下水生態環境保護

以保護和改善地下水生態環境質量為目標,堅持問題導向,針對性地開展地下水生態環境狀況調查評估,實施地下水污染防控與修復,有效遏制地下水污染加劇趨勢。

1.地下水生態環境狀況調查評估。針對優先防控地下水型飲用水水源、人為因素造成超標的地下水型飲用水水源,開展水源補給區風險排查、污染溯源及周邊污染源地下水環境狀況詳細調查評估;對于地下水環境狀況初步調查評估發現地下水污染問題的化工園區、垃圾填埋場等地下水特征指標超標污染源,按有關規定開展地下水環境狀況詳細調查評估;針對京津冀、長三角等地下水超采區,開展地下水環境狀況調查等;基于《地下水管理條例》等要求,按照國家統一部署,由地方組織實施的地下水污染調查評價等。

2.地下水污染防控與修復。針對人為因素造成超標的地下水型飲用水水源,針對風險排查、污染溯源情況針對性開展整治;針對已完成詳細調查評估且風險不可接受的化工園區、垃圾填埋場等地下水特征指標超標污染源,開展地下水污染風險管控或治理修復;針對已污染或可能造成地下水污染的廢棄井,開展封井回填。

(五)水生態環境監管能力建設

以提升水生態環境治理體系和治理能力現代化水平為目的,開展地表水、地下水環境監管能力建設,提升管理水平和管理效率,推動解決水生態環境保護領域難點、痛點問題。省級生態環境部門應加強統籌,自上而下謀劃水生態環境監管能力建設,全省一盤棋。

1.地表水生態環境監管能力建設。以提升地表水生態環境監管現代化水平為目標,開展地表水生態環境監管能力建設,支持內容包括:必要的水環境、水生態監測監管能力建設(具備導航定位的監測執法設備更新),流域跨界監管能力建設,水生態環境監管信息化平臺建設,以實現地表水生態環境監管信息化、可視化、標準化,為地表水生態環境管理、水生態保護修復提供支撐。

2.地下水環境監管能力建設。以提升地下水環境監管能力水平為目標,開展地市級及以上統籌實施的地下水環境監測網建設優化,監測對象主要包括化工園區、垃圾填埋場、危廢處置場、磷石膏庫等重點污染源;開展地市級及以上地下水環境監管系統建設和地下水環境執法能力建設,以實現地下水生態環境監管信息化、標準化、可視化,為地下水生態環境管理決策提供支撐。

3.工業園區監管能力建設。對省級及以上工業園區,開展水污染物排放監控能力建設、環境風險防范能力建設等。

4.水源地監控能力建設。支持提高水源地監管能力水平,包括水質預警監測斷面設置,非常規指標監測、水源地生物毒性監測預警預報、風險源監測與環境應急平臺、視頻監控系統建設等。

(六)水污染防治新技術示范工程

支持先進性強、減污降碳效益突出的水污染防治新技術、新工藝、新產品、新材料的示范工程和應用推廣。優先支持生態環境領域國家科技重大專項、國家重點研發計劃等國家科技重大項目成果和《國家污染防治技術指導目錄》鼓勵的技術應用示范。

(七)流域生態補償獎勵資金統籌支持項目

除上述事項外,開展與流域保護相關的自然資源保護、生態環境治理和修復、經濟社會發展和民生改善等,具體包括:在上述入庫范圍的基礎上,增加支持流域綜合治理與保護修復項目,支持飲用水水源保護區、自然保護地等水生態環境敏感區域內依法依規開展的種植、養殖退出及原住居民搬遷補助和生態修復項目。項目建設需與水生態環境質量改善密切相關,涉及退出或搬遷補助的,補助標準需有明確的政策依據。

此外,已納入中央財政支持的美麗河湖保護與建設項目可直接納入中央項目儲備庫管理。

四、不予入庫的情況

(一)不符合入庫重點支持方向的項目。

(二)未落實地方支出責任的項目。

(三)未體現問題導向,對解決地表水或地下水突出環境問題貢獻不大、與水生態環境質量改善關系不緊密、實施必要性不充分的項目。如水系連通工程、人工湖庫建設項目、單純的管網泵站閘壩建設項目、道路硬化亮化項目、親水平臺等公園設施建設項目、景觀項目、水利防洪項目等。

(四)不符合法律法規和政策規定、可行性論證不充分、無運維保障等項目。如項目可行性研究報告中建設內容、地點、工藝、規模不明確;在不應設置排污口區域內設置排污口;項目建成后無明確運維主體及運維經費保障;污水收集處理設施未建立運維機制,難以保障項目持續穩定運行;植被選擇不合理(如選擇名貴樹種等)、以景觀綠化為主要目標或破壞原有生態環境較好區域的河湖生態緩沖帶與水域水生植被保護修復等項目;河(湖)岸整體硬化、投加藥劑、引入外來物種等破壞水體自然屬性、對生態系統造成負面影響的項目。

(五)生態環境績效不明確或生態環境績效低的項目。如以單純開展實驗儀器設備購置為主要內容的水生態環境監管能力建設項目;項目總投資投入與項目績效產出不匹配的項目等。

(六)未納入本省相關能力建設方案和有關調查評估工作方案的水生態環境監管能力建設項目和地下水生態環境狀況調查評估項目。

(七)成熟度未達到入庫要求的項目。如未提交經批復的可行性研究報告(或實施方案)及相關證明文件的項目,項目名稱、建設規模、內容及相關證明材料不規范的項目等。

(八)工作經費類(如垃圾日常打撈清運等)、科研類項目,以及拆遷補助(流域生態補償獎勵資金統籌支持的項目除外)、樓堂館所建設、車輛購置等項目,企業達標排放等企業事權類項目。

(九)除監管能力建設、集中式飲用水水源地保護、地下水生態環境狀況調查評估、流域生態補償獎勵資金統籌支持項目等,總投資低于 3000 萬元的其他工程類項目。

(十)已獲得中央基建投資等其他中央財政資金支持的項目,有關法律法規、規章文件明確規定不予中央財政資金支持的其他情形。

五、入庫材料要求

申報入庫項目需提交以下材料:

(一)項目成熟度證明材料(工程類項目提供可行性研究報告及可研批復文件,非工程類項目提供實施方案及批復文件,其中工程類項目可研批復主體嚴格按照地方有關規定執行,非工程類項目實施方案應由地市級及以上主管部門批復。可行性研究報告或實施方案等均需隱藏項目編制單位、編制人員信息等)。

(二)其他證明材料。涉及用地項目需提交自然資源部門出具的土地預審意見,涉及占用濕地、自然保護地、草原等項目需提供主管部門批復意見,涉及河道內開展的項目需提交水利部門出具的批復意見,涉及運維的需提交地方政府出具的運維主體及運維經費承諾函。地方政府關于配套資金的承諾函。省級生態環境部門需對項目進行審查并提交審查意見。

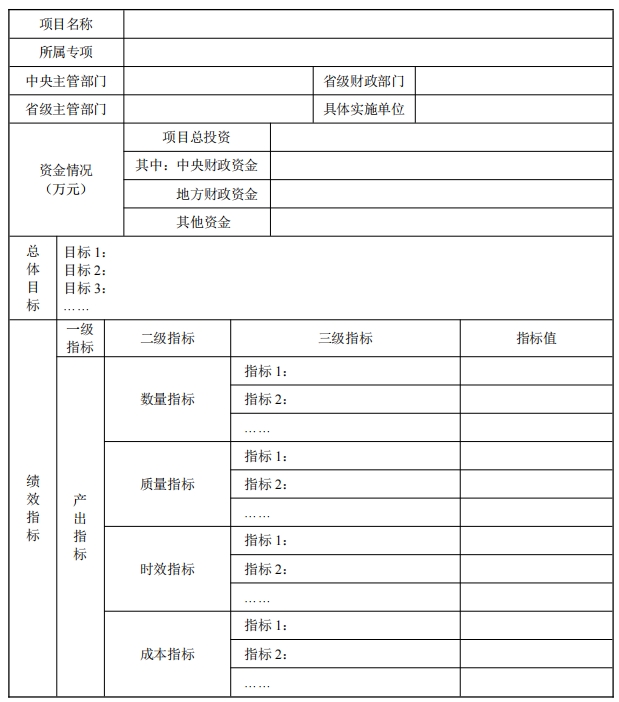

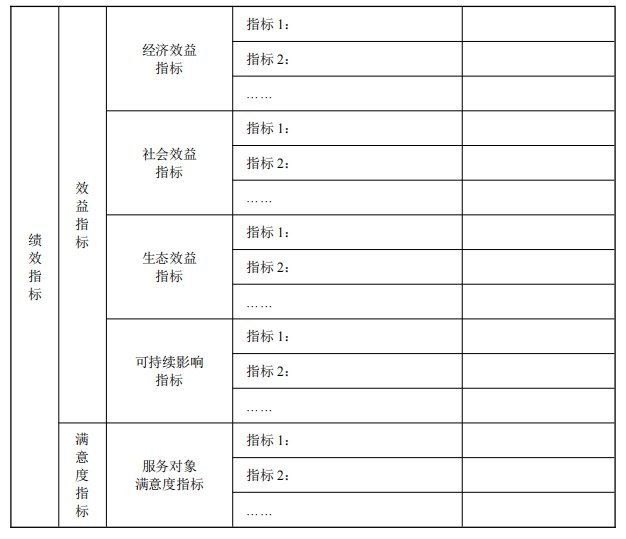

(三)項目績效目標申報表(見附件 1 附表)。