一、分類提升生態系統服務功能質量

“十五五”時期,不能只滿足于生態文明建設中取得的生態空間擴大及生態資源規模增長,更需要考慮“擴綠”的可持續性和生態質量,分類提升生態基底的多樣性、穩定性、可持續性。以高原濕地、江河源頭、重要水源地為重點,降低人為活動過度影響,加強濕地生態功能和周邊植被恢復,穩固水源涵養功能。以水蝕風蝕交錯區、泥沙集中來源地、巖溶石漠化集中連片地為重點,限制陡坡墾殖和超載過牧,強化小流域綜合治理,提升水土保持功能。以重要干支流及湖庫淀為重點,實行退耕退圩還濕,提升入江口沿湖沿岸水系連通性,維護河湖生態系統完整性和水生物多樣性,恢復洪水調蓄功能。以風沙源區、農牧交錯帶林草生態系統為重點,強化以草定畜、定牧、定耕,加快建設防風固沙鎖邊林草帶,筑牢防風固沙功能。以原始森林生態系統、珍稀動植物資源富集地為重點,強化瀕危物種及其棲息地保護,完善跨界生物多樣性保護網絡,增強生物多樣性維護功能。以入海河口、海灣為重點,強化紅樹林、珊瑚礁等濱海濕地生物資源恢復,重建受損海洋生態系統,提升海洋生物多樣性維護和海岸防護功能。

二、系統提升生態支撐高質量發展能力

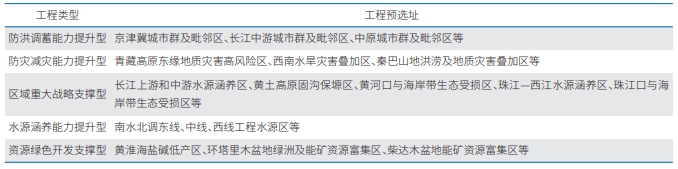

圍繞“三區四帶”統籌布局實施山水林田湖草沙保護和修復工程的同時③,以流域為主要單元,重點解決約束區域高質量發展、資源綠色高效利用的突出生態問題,分區防范化解生態環境風險 (表1)。推進東部沿海城市群及毗鄰區防洪調蓄與生態保護修復,加強綠色基礎設施網絡建設,重點提升分蓄洪區分蓄洪功能。布局自然災害高風險區綜合防災減災工程,重點提升自然災害綜合防范能力和系統韌性。強化流域生態環境綜合治理、河口與海岸帶生態受損區修復,統籌解決上下游、左右岸、干支流的水資源、水生態、水環境、水災害問題,重點增強長江經濟帶高質量發展、粵港澳大灣區建設、黃河流域生態保護和高質量發展戰略生態支撐。加強南水北調東線、中線、西線等重大引調水工程水源區水源涵養功能提升,建設天然水系和人工水道交織的生態水網,重點增強國家水網大動脈水安全保障能力。實施重要糧食、能源、礦產資源基地資源綠色開發工程,重點增強國家資源安全保障與可持續利用能力。

表1 “十五五”時期重點生態功能區生態支撐能力提升工程

三、積極培育綠色發展新動能

在生態保護的主導功能下,以優質生態產品價值實現為導向,充分發掘生態物質產品、調節服務產品、生態文化產品。從資源承載能力、區位稟賦偏好和環境約束條件等維度構建差異化因素群,分類開展生態產品利用適宜性評價,科學確定生態產品利用、兼容性開發功能優先級。制定更精細化的城鄉生活功能及“生態+農業”“生態+制造業”“生態+服務業”生產功能布局與準入清單,引導傳統特色生產力補鏈、延鏈與綠色低碳轉型,鼓勵科技創新驅動新質生產力布局。因地制宜建立有機農副產品供給、生態旅游產業、生物資源深加工、環境敏感型工業、綠色能源與戰略性礦產資源開發等三次產業融合的生態地區綠色經濟體系。培育“綠水青山就是金山銀山”轉化的綠色新動能,營造生態地區“人人有事做、家家有收入”的宜居、宜業、宜游美麗家園。

四、加快形成精細化分區管控體系

深入推動重點生態功能區功能定位自上而下逐級傳導、精準落地,健全完善生態環境分區管控體系及差別化管控措施,以空間準入與正、負面清單相結合的方式引導生態價值轉換。在國家重點生態功能區,細化鄉鎮層面生態保護與生態經濟區 (重點生態功能區)、綠色農業與鄉村振興區 (農產品主產區)、重點產業與人口集聚區 (城鎮化地區) 等主體功能及其他兼容性功能。以地塊為基本單元實現具有發展動能培育價值、準入后有利于支撐高質量發展的復合功能空間精準落地,在不破壞生態功能的前提下,明確生態保護紅線內允許人為活動的實施細則及凈零擾動的綠色基礎設施配套。此外,整合構建用地審批規則、審批程序及一體化管理平臺,打破生態空間內林草水濕田等單要素用途管制政策壁壘。總之,通過構建更精細、更彈性的用途管制體系和準入正、負面清單,以兼容性地域功能給予生態地區更公平、更可持續的發展權利,從根本上解決生態保護紅線制約度大于生態紅利支撐度的陣痛。

五、協同推進體制機制改革創新

體制機制改革是“十五五”時期生態地區戰略格局優化的政策與制度保障。一方面,從“綠水青山就是金山銀山”實現機制、生態產品價值化機制等方面探索創新,建立綠色發展綜合考核及獎補機制,穩定提升生態地區中央財政轉移支付力度;設置國家重點生態功能區專項基金,探索生態產品經營開發、抵押貸款、權益交易等市場化運營模式,切實解決重點生態功能區生態保護投入大與縣級財力盤子小之間的長期突出矛盾。另一方面,針對各類生態地區并行的各類要素補償資金及“撒胡椒面”、重復補償等問題與苗頭,探索建立生態補償統籌制度,一體化推進不同渠道生態保護補償資金統籌使用,提高生態保護補償整體性和綜合效益;健全受益地區與生態地區良性互動的橫向補償機制,通過對口協作、產業轉移、人才培訓、共建園區、生態產品和服務采購等方式培育生態地區優勢產業、提升基本公共服務均等化水平、引導生態功能重要地區人口有序向外轉移。(作者:周 侃,樊 杰,周道靜,錢者東,虞虎, 劉漢初,張健)