通過對歐美百年發展經驗的分析發現,制度創新與技術突破的協同效應是推動低空經濟產業發展的核心動力。為此,提出強化技術創新并實施“四網融合”工程、加快低空立法與空域管理改革、培育經營主體并改革人才體系、推廣航空文化以拓展新興市場等政策建議。

一、我國低空經濟與歐美發展差異分析

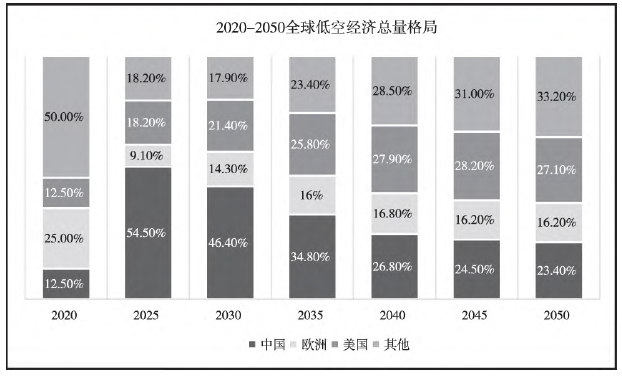

摩根士丹利對全球低空經濟的總量預測顯示(圖3),2025-2030年我國低空經濟規模將占全球總量的50%。但現階段與歐美發達國家相比,我國低空經濟在產業鏈、技術創新、市場體系等領域仍存在明顯短板。具體表現為:基礎設施建設進度滯后、關鍵核心技術薄弱、市場體系發育不足等問題亟待解決。

圖1 2020-2050年全球低空經濟總量格局

(一)產業鏈發展與技術創新

我國低空經濟產業已初步形成基礎框架。但與歐美國家相比,我國低空經濟在通用航空領域仍存在顯著差距。歐美國家起步較早,已構建起完善的產業鏈體系和高度集中的市場格局。相比之下,我國通用航空領域發展起步較晚,產業鏈上下游分布不均衡,行業集中度低,企業規模普遍偏小。這些結構性矛盾,已成為制約我國低空經濟高質量發展的主要瓶頸。

在技術層面,我國面臨核心技術受制于人的困境。全球航空發動機市場主要由美國普惠、霍尼韋爾等企業主導,占據約74%的市場份額。國內超過80%的通用飛機依賴國外進口或貼牌生產。航電系統領域國產化率不足30%,80%的集成電路芯片、40%的制造裝備以及70%的發動機等核心零部件,高度依賴進口或合資企業供應。這種對外部資源的高度依賴,嚴重削弱了我國低空產業鏈的自主可控能力。值得注意的是,我國在無人機領域已形成技術領先優勢,并在農業植保、地理測繪、應急救援等場景實現規模化應用,為構建低空經濟競爭優勢提供了戰略支撐。但需清醒認識到,主控芯片等核心元器件仍面臨技術瓶頸。要實現從技術領先到產業生態領先的跨越,仍需持續推動技術創新與市場應用的深度融合。

(二)基礎設施與服務保障

我國低空經濟領域的服務保障能力同樣存在明顯短板。以固定基地運營商(FBO)為例,美國擁有3750個FBO,平均每6.1個通航機場配備一個FBO;而我國獨立運營的FBO僅有15個,平均每27.3個通航機場配備1個FBO。賽迪數據顯示,2023年我國低空基建、飛行保障等領域占低空經濟規模的比重僅為5%(見圖4)。截至2024年11月,若不計私人機場,全國在冊管理的通用機場共470個,僅為美國公共通航機場數量的14%;全國通航低空空域使用率不足30%,難以滿足多元化服務需求。

(三)市場體系與人才培養

在低空經濟市場體系發展方面,我國面臨應用場景商業化不足與消費潛力待激活的雙重挑戰。目前,我國低空經濟已覆蓋農業植保、旅游觀光、短距配送、醫療急救等領域,但商業模式和盈利路徑尚不成熟,市場滲透率較低。前瞻產業研究院數據顯示,2023年全球低空經濟核心產業規模達2.08 萬億元,北美地區占比超40%。在通航飛行器數量上,歐美合計占全球近80%(見圖5)。以電動垂直起降飛行器(eVTOL)為代表的創新產品雖具市場潛力,但規模化應用仍受制約。當前,國產eVTOL產品平均造價超200萬元,載客量普遍不足5人,初期市場主要聚焦高端商務出行、應急救援等細分場景。要實現規模化普及,需突破成本、技術成熟度和公眾接受度三重壁壘。

在人才培養方面,我國低空經濟產業存在人才儲備不足與教育體系滯后雙重制約。目前,我國通用及小型運輸航空領域飛行員僅3980名,遠低于美國的72萬名;獲民航141部資質的飛行學校僅有43家,美國則有1329所。美國聯邦航空管理局主導的無人機卓越研究中心,已整合29所頂尖高校與50余家行業機構,構建起“教育-人才-科研”三位一體的創新生態。我國雖在工程師培養規模上持續擴大,但產教融合深度和科研成果轉化效率方面仍需進一步提升。

二、我國低空經濟發展政策建議

我國低空經濟面臨基礎設施滯后、技術瓶頸凸顯、市場體系不完善等挑戰。借鑒歐美百年發展經驗,我國需立足國情實際,以技術突破、制度創新、人才培育、生態構建為抓手,形成“技術治理-法律規制-人才保障-市場驅動”的協同發展路徑,加速培育低空經濟新質生產力。

1.以先進技術制造為引擎,實施“四網融合”工程,實現空間數字化、設施智能化、管理服務自主化以及跨領域深度融合。我國低空經濟需以技術突破與基建先行為核心驅動力,構建低空“新基建”體系以應對“異構性、高密度、高頻次”的飛行挑戰。具體而言,應實施“四網融合”工程:建設數字空域網,通過地空一體化數字孿生平臺實現空域動態規劃與智能管制;部署智能設施網,利用5G-A通感基站與北斗高精度定位網絡提升低空通信導航監視能力;打造協同運行網,突破有人機/無人機混合運行技術并制定融合管制規則;構建創新服務網,建立國家級低空飛行服務中心,集成氣象、情報、告警等一站式服務。同步推進航空器國產化替代,針對eVTOL、氫能飛機等前沿領域設立國家級技術攻關計劃,力爭2030年實現主控芯片、航空發動機等核心部件自主率超60%。

2.加快低空經濟戰略立法,以空域管理與飛行

監管為核心。為激活低空空域資源,釋放潛在經濟價值,需構建分級分類監管體系以適應產業快速發展需求,改革空域管理與飛行監管模式。在執法層面,建立“中央-地方-行業”三級執法體系,推廣“告知承諾制”審批,將通用機場建設審批時限縮減50%,同步強化無人機黑飛監管技術手段,確保空域使用安全高效。適航審定方面,需細化大中型適航管理及微輕小型產品標準質量認證管理,對eVTOL等新型航空器實施“設計保證系統+符合性驗證”并行審定機制,將認證周期壓縮。就行業長期發展而言,應完善責任保險、隱私保護等配套法規,形成覆蓋全生命周期的監管框架。

3.培育經營主體,改革人才培育體系。

為充分釋放低空經濟發展潛力,需構建“市場主導+政策引導”的雙輪驅動模式。通過土地、財政、稅收、金融等多項制度,利用自由貿易港的制度優勢,吸引低空經濟領域的領軍企業入駐,形成優質企業集聚效應。同時,構建產業金融體系,設立低空產業發展基金,引入專業投資機構,引導社會資本流向低空經濟。在此過程中,政府要發揮引領作用,以市場為主導,實現政策引導與資金落地的深度融合與實質性推進,形成互利共贏的良性循環。此外,為推動低空經濟蓬勃發展,亟須改革優化低空人才培育體系,瞄準低空經濟產業和市場需求,創新人才培養模式,加速培育兼具技術創新與產業實踐能力的復合型人才,為低空經濟高質量發展提供持續動能。

4.推廣航空文化,擴大新興市場。

我國低空經濟需以文化普及與公眾參與為紐帶,構建政府、企業、社會協同治理的新格局。借鑒歐盟航空安全局《歐洲城市空中交通社會接受度研究》,開展社會調查,準確把握公眾需求與認知盲點,實施“低空文化普及工程”。在科普教育層面,建設國家級航空科普基地,開發低空經濟VR體驗系統,將航空知識納入中小學課程;在公眾參與層面,舉辦國際eVTOL創新大賽,設立“低空飛行體驗日”;在社會共治層面,建立低空經濟行業協會,制定團體標準,完善風險共擔機制,形成多方共治的良性生態。通過文化浸潤與公眾參與,提升社會對低空經濟的認知度與接納度,為產業可持續發展奠定社會基礎。(作者:劉光才、黃利萍、李章萍、宋洋)